某日、ブルゴーニュ委員会ブルゴーニュワイン委員会は、シャブリワインをイメージした楽曲「シャブリ・シンフォニー」を、プレスやワイン業界関係者に向け、銀座レカン料飲統括マネージャー・ソムリエによるセミナー試飲会と松波匠太郎さん作曲のシンフォニーコンサートを開催した。

シャブリの音楽表現に挑戦したのは、アジアを代表する作曲家の松波匠太郎さん(画像右)に新曲の創作を依頼。ソムリエの近藤佑哉氏(画像左)との4種のシャブリワインの試飲会を経て得た官能特性や、感性、ブルゴーニュワイン委員会との詳細にわたる対話を重ねて、世界初となる楽曲として完成。この組曲「シャブリ・シンフォニー」は、それぞれの独立した短い4曲で構成され、それぞれに各アペラシオンの名前が付けられ、四重奏で演奏されている。演奏は左から佐野隆哉氏(ピアノ)、吉田誠氏(クラリネット)、上村文乃氏(チェロ)、川久保賜紀氏 (ヴァイオリン)。「ワインは味覚をメインに、音楽は聴覚をメインにとらえるもの。両者とも自分の感覚を信じつつ理解を深める点では共通しています。だから、ワインの味わいが音楽で表現されることは、想像以上にしっくりくるのです。」と語るのは作曲者の松波さん。さあ、まずは早速聞いてみましょう。

音楽を文字で説明するという野暮をやってしまいますが

「プティ・シャブリ」は、フレッシュな柑橘系のニュアンスをヴァイオリンのピチカートで表現。

続く「シャブリ」は親しみやすいピアノの音色を中心とした、スタンダードなスタイルで安定した響き。「シャブリ・プルミエ・クリュ」になると今度は、よりとろみを増した味わいを彷彿とさせる、丸みを帯びた音質のクラリネットがメイン。そして最後の「シャブリ・グラン・クリュ」は、気品や威厳を持たせた力強いチェロの演奏が印象的。ソムリエの近藤さんも「たとえば『シャブリ』ですと、フルーツから花の香りへ移り、口中で心地よく立ち上がっていくという味わいの変化があります。その時間軸が音楽で鮮明に表現されていて、とてつもなく合っていました。音楽のなかに身を投じ、音のエネルギーを肌で感じつつワインを新たな角度で捉えるのは、とても面白いアプローチです」と絶賛。

シャブリを飲んでみたくなったら、こちらをチェック

wine@

お手頃価格のワシントンワインなら、「今日はこのワインをあの料理と合わせてみよう」と気負わずペアリングにトライできるのもウレシイですね。

自分で料理を作らずとも、ワインをBYOしてレストランの料理と合わせるのは、ワシントンの大都市シアトルでもよくある光景。

ワインショップによっては店内にボトル冷却マシンが設置されていて(画像左は洗濯機ではないよ)、室温のワインも好みの温度まで急速に冷やせるんです。

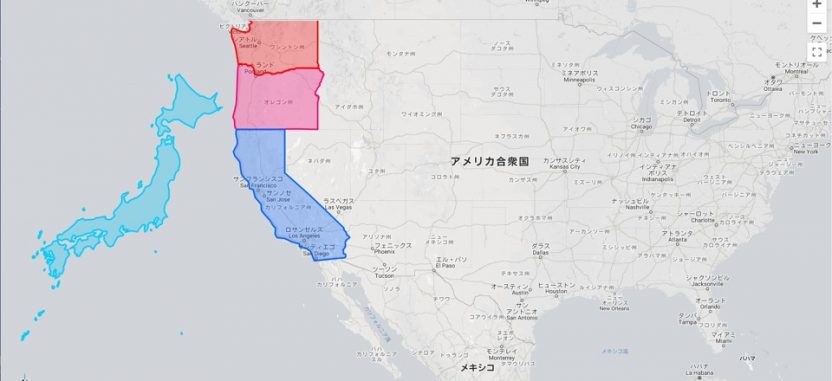

アメリカ西海岸の3大都市といえば、ロサンジェルス、サンフランシスコ、そしてシアトル(しつこいけれど、州都はオリンピア、ちなみにカリフォルニア州の州都はサクラメント)。

なかでもワシントン州はマイクロソフト社、スターバックス社をはじめ多くの大企業が本社を構え、洗練された街並みが印象的です。

もしもシアトルに旅するなら、スタジアムでシアトル・マリナーズの応援をして、スターバックス発祥の地にあやかり一号店でコーヒーを飲んで……あとは上質なレストランをハシゴしてみたい!

伝統的なアメリカ料理から日本料理、創作料理まで、シアトルにはユニークなレストランが目白押しなのです。

なにしろ近隣で採れた野菜や海の幸が豊富に揃う土地柄なので、どの店も舌の肥えたシアトルの住民たちを満足させられるクオリティです。

そして料理に合わせるのはもちろん、地元で造られたワシントンワインが定番ですよ。

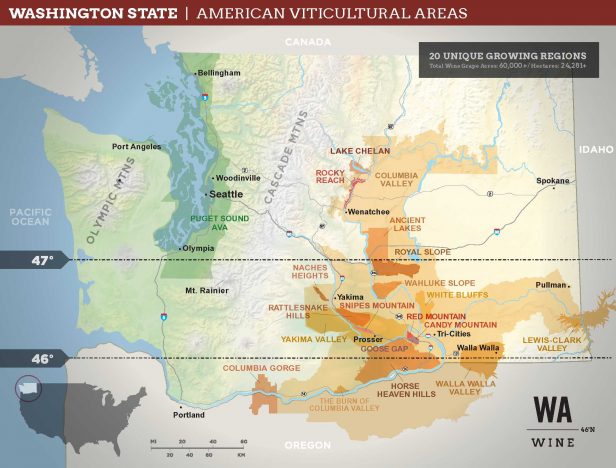

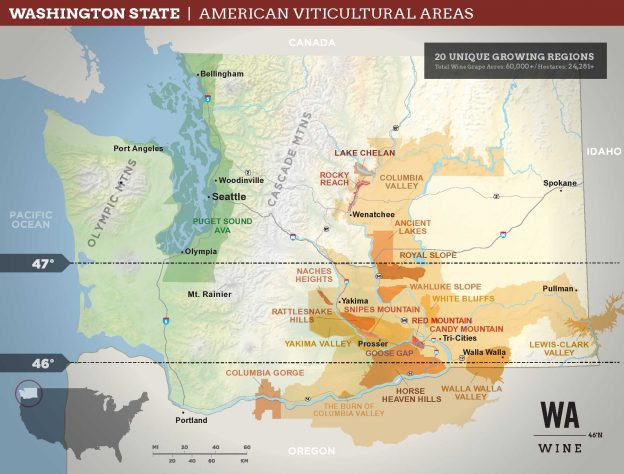

アメリカのワイン産地といえばカリフォルニア州が有名ですが、ワシントン州も負けてはいません。生産量はカリフォルニア州に次ぐ第2位をキープ、ブドウ品種はカベルネ・ソーヴィニヨンやリースリング、シャルドネをはじめとするメジャーなものがほぼ揃います。

そして気になるのは、やはりお値段。

平均的な価格はわりと控えめなのが、ワシントンワインの大きな魅力でもあるんです。

たとえば、ワインの味わいを評価する「ワインスペクテイター」で100点満点中90点以上を獲得した各国ワインの値段を10年分遡って集計したところ、フランスの平均価格は97ドル、イタリアの場合は70ドル、対してワシントン産はたった48ドルだったとか。

つまり「ワシントンワインなら、最高級に認定されたワインも他国の半額で飲めてしまうかもしれない」ってことになりますね。

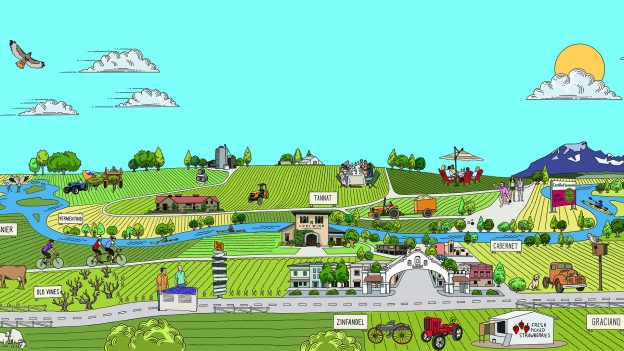

ワイン産業が盛んなワシントン州のこと、ワイナリー巡りもまた魅力的。テイスティングルームやショップコーナーで、訪問客は思い思いの時間を過ごします。

同じワシントン州で造られるコスパのいいワインを手に入れ、いつも多国籍な料理とともに楽しんでいるシアトルっ子たち。

日本の私たちも、ちょっとおいしいサーモンの刺身を手に入れたとき、新鮮な野菜をたっぷり使って豪華なサラダを作ったとき、ワシントンワインを用意してみましょう。

グルメでコスパ重視なシアトルっ子にあやかり、きっとスマートな食卓を楽しめるはずです!

次回は中級編として、さらにワインの魅力をお伝えします。

Rank | Country | Volume 2021* | Evolutin |

1 | United States | 34 120 | +63,9% |

2 | United Kingdom | 29 877 | +40,5% |

3 | Japan | 13 814 | +28,1% |

4 | Germany | 11 174 | +10,4% |

5 | Belgium | 10 310 | +14,6% |

6 | Australia | 9 919 | +16,5% |

7 | Italy | 9 225 | +32,8% |

8 | Switzerland | 6 128 | +26,2% |

9 | Spain | 4 434 | +45,7% |

10 | Netherlands | 3 933 | +36,3% |

ガエル・エゴロフさんと前シャンパーニュ委員会日本事務局代表川村玲子さん

今や日本の食卓にすっかり定着したカリフォルニアワイン。

きっと、自然豊かな環境でブドウが育っているんだろうな、なんてイメージはすぐに沸くはずです。

けれど、「自然豊か」は、けして「手を付けずほったらかし」ではありません。

いくらアメリカ広しといえど、農作物をできるだけたくさん生産したいと願う人が出現すると、広大な森があっという間に畑へ転換されてしまいます。

でも、二酸化炭素を吸収する森が減ると地球温暖化につながるのは、誰もが知る話。

そこで、自分が購入した土地の一部をブドウ畑用に開墾し、残りは森のまま残しておくようなワイン生産者が、じつはカリフォルニアに大勢います。

自分の利益だけを追うのでなく、グローバルな視点で将来の地球環境を見据えた生産者たちは、今できることからアクションを起こしているのです。

|

旬なバイザグラスで〝飲み活″! とっておきの店3軒へ

黒毛和牛のフィレ3,800円、お肉たっぷりのミートソース1,400円。おすすめはパスタとメインの肉料理に冷菜、前菜、デザート、カフェ、パンがセットになったお得なコース(一人5,500円 ※メインが黒毛和牛フィレの場合+1,000円)

2022年は産地ローダイを堪能しよう!

街を走るパトカーのドアにはブドウのマークがあしらわれ、いくつかの高校では「生徒のためのブドウ畑」を用意―――ワイン造りとともに発展したカリフォルニアのローダイは、地元民のワイン愛があふれているエリアです。 そんなローダイで産まれたワインを近年、日本の飲食店やワインショップでもチラホラ見かけるようになりました。 なぜ、今、ローダイなのか? ヒミツを紐解いていきましょう。

https://calwines.jp/btg22/shop/#lodi