2023年「A.S.I.世界最優秀ソムリエコンクール」へ向けて

今や日本の食卓にすっかり定着したカリフォルニアワイン。

きっと、自然豊かな環境でブドウが育っているんだろうな、なんてイメージはすぐに沸くはずです。

けれど、「自然豊か」は、けして「手を付けずほったらかし」ではありません。

いくらアメリカ広しといえど、農作物をできるだけたくさん生産したいと願う人が出現すると、広大な森があっという間に畑へ転換されてしまいます。

でも、二酸化炭素を吸収する森が減ると地球温暖化につながるのは、誰もが知る話。

そこで、自分が購入した土地の一部をブドウ畑用に開墾し、残りは森のまま残しておくようなワイン生産者が、じつはカリフォルニアに大勢います。

自分の利益だけを追うのでなく、グローバルな視点で将来の地球環境を見据えた生産者たちは、今できることからアクションを起こしているのです。

旬なバイザグラスで〝飲み活″! とっておきの店3軒へ

黒毛和牛のフィレ3,800円、お肉たっぷりのミートソース1,400円。おすすめはパスタとメインの肉料理に冷菜、前菜、デザート、カフェ、パンがセットになったお得なコース(一人5,500円 ※メインが黒毛和牛フィレの場合+1,000円)

2022年は産地ローダイを堪能しよう!

街を走るパトカーのドアにはブドウのマークがあしらわれ、いくつかの高校では「生徒のためのブドウ畑」を用意―――ワイン造りとともに発展したカリフォルニアのローダイは、地元民のワイン愛があふれているエリアです。 そんなローダイで産まれたワインを近年、日本の飲食店やワインショップでもチラホラ見かけるようになりました。 なぜ、今、ローダイなのか? ヒミツを紐解いていきましょう。

https://calwines.jp/btg22/shop/#lodi

タレント・田原可南子のワイン探し

食べることも飲むことも大好きなタレント・田原可南子さんが、恵比寿で話題のワインスポットを軽やかにホッピング。体験型ワインショップ「wine@EBISU」、こだわりの焼鳥店「喜鈴(きりん)」の2軒で見つけた、至極のワインとは?

さて後日、友人と恵比寿の駅で待ち合わせた可南子さんは、wine@サイトで予約を入れた「喜鈴」 へ。

カリフォルニアワインをもっと知りたくなったら

カリフォルニアワイン協会

https://calwines.jp/

©︎2022.Yuji Komatsu.

「ワインは好きだけれど、どれを買ったらいいのかわからなくて…」「飲食店のワインリストを見ても選べなくて…」という方は、特に注目!

ワインがよくわからない人でも、簡単に自分の好みを確認できて自分の好みにあったワインを見つけることができる最新のサービスとテイスティングが楽しめるワインショップ&バー「wine@ EBISU(ワインアット エビス)」が2022年2月14日、東京・恵比寿にオープン。

具体的にはどんな店で、どんなサービスが楽しめるのか、ここでご紹介していきましょう。

JR 恵比寿駅西口のロータリーの向かい。「恵比寿銀座」のゲートをくぐり、2分ほど歩いたところに「wine@ EBISU」はあります。

1Fに「築地すし好」があるビルの3F。路面店ではなく、ちょっと隠れ家風の上階にあり、エレベーターで上がる僅かな時間も、“体験型ワインショップ”としてのワクワク感を駆り立ててくれます。

エレベーターを降りると、もうそこは店の中。シックで上質な空間が目の前に広がっています。

wine@ EBISU

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-4-12 岩徳ビルII 3F

https://ebisu.shop.wine-at.jp/月・水・木:12:00〜21:00(Bar Time:17:00〜21:00)

金:12:00〜22:00(Bar Time:17:00〜22:00)

土:12:00〜22:00(Bar Time:12:00〜22:00)

日祝:12:00〜18:00(Bar Time:12:00~18:00)

■火曜定休

※まん延防止等重点措置などに伴う飲食店自粛要請によって、営業時間は変更になる場合があります。

エレベーターを降りたら、まずはカウンターへ。そこにはタブレット端末が置かれ、無料で自分好みのワイン診断ができる「wine@ KARTE」のサービスが用意されています。カウンターにはショップスタッフがいるので、心配無用。分からないことは丁寧に教えてくれます。

「wine@ KARTE」は、カウンターにある端末はもちろん、自分のスマートフォンでも楽しむことができるWEBサービス。独自のアルゴリズムで、あなたの好みにマッチするワインをレコメンドしてくれます。

この記事をお読みのあなたも今、楽しむことができます。

wine@ KARTE

あなたに合ったワインがみつかるパーソナライズワイン診断

https://karte.wine-at.jp

ここでは「まずはどんなものか知りたい!」という方のために、「wine@ KARTE」について具体的にご紹介していきましょう。

操作は至って簡単!「wine@ KARTE」の画面にアクセスし、15問の簡単なアンケート形式の質問に答えるだけというもの。3分程度で「自分の好みのワイン」を簡単に診断でき、自分の“カルテ”が出来あがります。

カルテでは、あなたにマッチするワインの系統がwine@オリジナルの合計38分類からレコメンドされるという仕組みです。

ワイン好み診断に使用されている独自のアルゴリズムは、テクノロジーとワインの双方に精通するエキスパートが開発していて、ユーザーそれぞれにパーソナライズされたワインレコメンドを実現しています。

ワインレコメンドには、当サービス独自の指標として「マッチ度」を開発し、そのマッチ度とは全世界のワインデータとユーザーそれぞれのワイン評価をもとに、ユーザーの好みとワインの味わいの相性を表現しています。

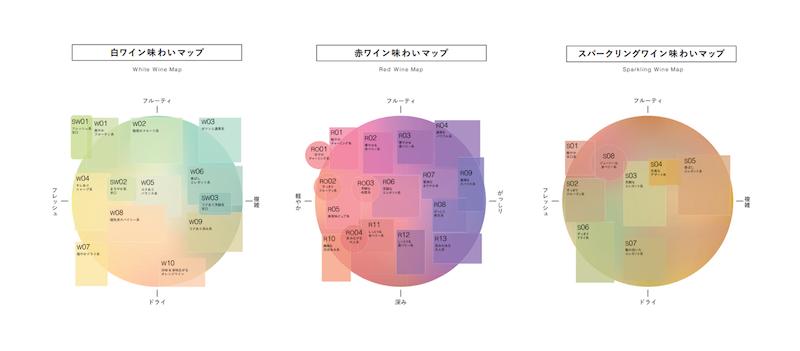

「wine@ KARTE」では、ワインの味わいを白13タイプ、赤13タイプ、ロゼ4タイプ、スパークリング8タイプ、合計38分類のwine@独自のマップで表現。直感的・視覚的にワインを楽しむことができます。ショップには名刺サイズのカードも用意されています。

この38分類は、wine@のオリジナル。分類番号だけでなく、それぞれの味わいのイメージに近い色で色分けしてわかりやすく視覚化しています。このワイン味わいマップを使用することで、ワインに詳しくない方でも、自分のワインの好みを簡単に表現できるようになります。

診断結果カルテを確認したら、試飲へ。

テイスティング用のワインも常時30種類ほど用意されていて、気軽に試飲することができます。店内にはコイン式のワインサーバーも設置。1コイン=250円で、現金はもちろん、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済でコインを買うことができます。1杯20mlから楽しめるので、自分の好みにあったワインを気軽に試飲してみましょう。

また、試飲したワインについては、自分のカルテにワイン評価(好みの度合い)を5段階で登録することで、自分のカルテをアップデートしていくことができます。もちろん、飲んだワインそのものの記録にもなります。

「wine@ KARTE」では、記録するほどあなたの好みに近づいていきます。ユーザーが実際に飲んだワインの評価を溜めていくと、AIがユーザーの好みを解析し、より、好みを最適化。AIの機能を最大限に活用することで、日々成⻑を続ける唯一無二のパーソナルカルテを作成できるというわけです。

「wine@ EBISU」では、オンラインストアで販売しているワイン約800種類が揃っています。

20カ国以上、150を超える品種のワインたちが並ぶワインセラーの棚もwine@独自のワイン味わいマップと連動。38分類ごとにワインが並んでいるので、「wine@ KARTE」で診断していれば、簡単に自分好みのワインを見つけることができます。

また、プライスカードにあるQRコードをスマートフォンで読み取れば、そのワインの詳しい情報を知ることができます。

支払は、テイスティングサーバーのコインと同様に、現金、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済が可能なので、スムーズに購入することができます。

ワインを持ち込んで食事を楽しむBYO。「wine@ BYO」というWEBサイトには、BYOが楽しめる約1,000店の飲食店情報があり、wine@オンラインストアで購入して、予約した店に直送するサービスもあります。

自分好みのワインを携えて、楽しいワイン会や接待などをより豊かに楽しんでいただければと思いますが、そのBYOをよりお得に楽しむ“裏ワザ”も、ここでちょっとご紹介しましょう。

「wine@ EBISU」では、事前にwine@オンラインストアで購入したワインを手数料なしで、店頭で受け取ることも可能なのです。

つまり送料を節約することができる上に、ベストな管理状態で、BYOでの食事に行く直前にワインを受け取ることができるというわけです。

BYOの経験がある方なら、当日に朝からワインを持ち歩く手間と煩わしさをご存じのはず。あの面倒から解放され、しかもベストな状態でワインの持ち込みができるのですから、この“裏ワザ”も活用してみない手はありません。

「wine@ EBISU」では、今後イベントも不定期で開催していく予定です。普段はなかなか手が出ない高級ワインをグラス1杯から飲める企画をはじめ、ワイン愛好家もビギナーも楽しめるワインイベントを開催。ユーザー同士が交流できるイベントの他、ワイン輸入元とのコラボイベントやワイン生産者との交流会などを予定しています。

ワインカルテをつくって、かしこく、お得に、ワインを楽しむ。

食事前のとりあえずのウェイティングバーとしても利用できますし、気になる方と一緒に“ワインで相性診断デート”というのも素敵です。ワインカルテで診断されたワインが予想どおりでも、違ったとしても、二人のコミュニケーションが弾むきっかけになるでしょう。

wine@ EBISU

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-4-12 岩徳ビルII 3F

https://ebisu.shop.wine-at.jp/月・水・木:12:00〜21:00(Bar Time:17:00〜21:00)

金:12:00〜22:00(Bar Time:17:00〜22:00)

土:12:00〜22:00(Bar Time:12:00〜22:00)

日祝:12:00〜18:00(Bar Time:12:00~18:00)

■火曜定休

※まん延防止等重点措置などに伴う飲食店自粛要請によって、営業時間は変更になる場合があります。

年末年始だから、ちょっぴりゴージャスに・・・。そんな時、ボルドーの甘口白ワインが活躍してくれます。トロリとした舌触りとゴールドを思わせる色のワインは、テーブルをさらに華やかに演出してくれます。

そこで今回は、意外なフードペアリングのコツやポイントから始め、ボルドーの甘口白ワインの基本や特徴、さらには年末年始の集まりでちょっとした会話のネタにもなる話をお届けします。

photo:ボルドーワイン委員会(CIVB)

甘口の白ワインと一口に言っても、果実がおいしく香る多様なスタイルがあり、有名なソーテルヌやバルサック、ルーピアックなど、ボルドーには甘口白ワインのアペラシオンが17もあります。

精緻な造りから生まれる、甘い香りとみずみずしい風味。ハチミツ、砂糖漬けの果実、トースト、シナモンやサフランといったスパイス、茶葉を思わせるアロマなどもあるので、ちょっぴり奇抜で自由なペアリングを楽しむことができます。

半甘口と甘口とがありますが、ペアリング成功のキーワードは 「甘味と酸味のバランス」です。

「甘口ワインは食後に飲むもの」というイメージにとらわれないでください。ボルドーの甘口白ワインは、キリッと冷やせばそのままでアペリティフとしても楽しめます。心地良いアロマをゆっくりと楽しみながら、明るく和やかな雰囲気づくりをしてみましょう!

前菜に生牡蠣?それなら、ありきたりなヴィネガーソースではなく、ピリッとスパイシーなソースと刻んだショウガをのせて、ライムをキュッと搾っていただきましょう。酸味の下支えがある甘口ワインと、まさにベストマッチ!

サイコロ状に切ったフォワグラを浮かべた、栗のポタージュもおすすめです。トーストしたパン・デピスを添えてサービスしましょう。

パイナップル入りのココナッツカレーで、タイ風にアレンジしたチキンはいかがでしょうか。ボルドーの半甘口のワインは、スパイシーな料理にもぴったりです。さらに黒トリュフ風味のオマール海老のソテーなんていうゴージャスなメニューなら、抜群の相性を発揮します。

パンをスライスして、バターで軽くローストした洋梨をのせ、シナモンパウダーをふり、フルム・ ダンベールなどのブルーチーズをトッピング。オーブンで数秒温めれば、大人な一品が完成。半甘口ワインと合わせれば、至福のデザートタイムが訪れます。

楽しい食事の締めくくりには、爽やかな風味のデザートもおすすめ。

定番のブッシュ・ド・ノエルも柑橘系のフルーツで飾って。ライムのピールを細かく刻んでふりかけましょう。他には、パッションフルーツ風味のクレーム・ブリュレもおすすめ。酸味、カリカリの食感、ワインの甘味とのハーモニーが生まれます。

甘口の白ワインは、冬が旬の食材と相性が良いもの。きのこ、栗、ローストチキンなどソフトな食感の白身肉、スパイシーなレシピや甘辛ソース。また、牡蠣や貝類のソテー、寿司、マンゴーを添えたホタテのポワレ、ソース仕立ての魚料理。若干クセがあるチーズやフルーツを使ったデザートとのペアリングもおすすめというわけです。

クリエイティブで、スタイリッシュなテーブルセッティングを準備しながら、料理と甘口白ワインとのちょっぴり奇抜で自由なペアリングを自分なりにぜひ試してみてください。

では、あなたにとって最適なワインを選ぶためにも、ボルドーの甘口白ワインの基本を少し学んでおきましょう。

photo:ボルドーワイン委員会(CIVB)

ブドウから滴るゴールドの雫。豊かで芳醇な味わい・・・ボルドー甘口白ワインのおいしさは言葉ではなかなか形容しきれませんが、基本を整理しながら、ここではご紹介していきます。

使われるブドウ品種は、主に3種類。

セミヨンは高い粘性と金色の外観を、ソーヴィニヨン・ブランはみずみずしい風味と酸味を、そしてミュスカデルはマスカットのような香りとやさしい風味をワインに与えます。

ボルドーでは現在、17のアペラシオン(AOC)で甘口白ワインを生産しています。それらは大きく「半甘口 (モワルー/moelleux)」と「甘口(リコルー/liquoreux)」という、2つのグループに分類できます。違いは残留糖分量で、1リットルあたりの同数値が4〜45gの場合は「半甘口」に、45g以上の場合は「甘口」に分類されます。

甘口ワイン(リコルー)の主なアペラシオン(AOC)

ソーテルヌ

バルサック

セロンス

カディヤック

ルーピアック

サント・クロワ・デュ・モン半甘口ワイン(モワルー)の主なアペラシオン(AOC)

ボルドー&ボルドー・シュペリウール

サント・フォワ・コート・ド・ボルドー

コート・ド・ボルドー・サン・マケール

プルミエ・コート・ド・ボルドー

グラーヴ・シュペリウール1855年格付け記載の白ワインは甘口だけ

1855年の万国博覧会を機に皇帝ナポレオンはワイン産地ごとに独自の格付けの作成を命じます。ボルドーの格付けに記載された白ワインは甘口のみ。ソーテルヌおよびバルサックの27クリュ(特1級1、1級11、2級15)が格付けリストに名を連ねています。

photo:ボルドーワイン委員会(CIVB)

甘口ワインの産地には特殊なミクロクリマ(局所気候)が存在し、ブドウ収穫が遅めであるという2点が大きなポイントとなります。

秋を迎える頃、ボルドー地方では水温の高いガロンヌ河と水温の低いシロン川とが合流することで朝霧が発生し、ブドウ畑は深い霧に包まれます。このような環境のもと、ボトリティス・シネレアと呼ばれる真菌が繁殖。真菌はブドウ果粒内の水分を減少させ、同時にアロマの生成を助け、貴腐ブドウが生まれます。

貴腐はブドウ果粒に含まれるアロマの凝縮を促すものですが、奇跡的なバランスで条件が揃った場合にのみ発生する稀有なもの。かなり凝縮した状態のブドウ果粒を収穫するので、ブドウ樹1本から得られる甘口(リコルー)ワインの量は、なんとグラス1杯分しかありません。

じっと見守り、アロマが十分に凝縮するタイミングを待っての収穫ですから、自ずと収穫時期は遅めになります。収穫はもちろん手作業。半甘口の場合は「超熟」状態の、甘口の場合は「干しブドウ」状態に熟した粒を、複数週かけて時期をずらしつつ、同じ樹から5〜9回に分けて摘んで回ります。

収穫は、通常9月末にスタート。年によっては初霜が降りる11月まで続くこともあるのです。果実自体がかなり凝縮しているため、搾汁には普通より時間がかかります。発酵はタンクあるいは樽内で行われます。

こうして丁寧にじっくりと育まれる甘口のワインは、桃、アプリコット、白い花、パイナップル、マンゴー、パッションフルーツ、アーモンド、ヘーゼルナッツ、ハチミツなどの多彩なアロマをまとい、長期熟成のポテンシャルも十分あるワインとなるのです。

ボルドー甘口ワインの誕生には諸説あります。年末年始の集まりがあれば会話のネタにもなるでしょうから、ここでは3つほどご紹介しておきましょう。

1つ目は、当時ソーテルヌの「シャトー・ド・ラ・トゥール・ブランシュ」のオーナーであったネゴシアン、フォッケ一族にちなむ説です。

時は1836年。雨がしとしと降り続く空模様。収穫開始を願って晴れ間を待ちましたが、ボトリティス・シネレア菌による腐敗は容赦なく進みます。その結果、思いがけず糖分とアロマが凝縮した状態のブドウから、甘口白ワインが醸されたという“はじめて物語”です。

2つ目の説は、当時「シャトー・ディケム」のオーナーであったド・リュル・サリュス侯爵に由来するものです。

時は1847年。収穫時期にシャトーを留守にせざるをえなかった侯爵は、自分が戻るまで収穫開始を待つよう命じます。ただ、侯爵が戻った時にはブドウはすでに、ボトリティスに侵されていました。それでも諦めず収穫したブドウでワインを造ってみたら、極めて上質なネクタール(神酒)が生まれたというものです。

最後、3つ目の説は、意外性には欠けるかもしれません。16世紀から17世紀にかけて、ボルドーはオランダとの取引で活況を呈していました。当時のオランダ人には甘い白ワインが人気だったので、 オランダ人自らが持ち込んだ硫黄くん蒸の技術を使って発酵を強制中断し、残留糖度の高いワインに仕上げる醸造法が確立されます。この工法が地元生産者へと広がり、オランダ商人にウケの良い甘口ワインが生産されるようになったというものです。

金色から時にはトパーズ色に輝く鮮やかな色調、砂糖漬け果実や蜂蜜のアロマ、優美で濃厚なテクスチャー。多様性に満ちたワインの世界でも、ボルドーの甘口白ワインは極めて特殊な地位を占めています。

年末年始の心躍るシーズン。家族や友人、恋人、気の置けない仲間と一緒に味わうワインとして、絶好のチョイスとなるでしょう。

畑から蔵まで、そのノウハウはまさに無類のもの。濃醇な味わいは、口に含むたびに驚きと感動をもたらしてくれます。

フランス・ボルドーは、ワイン好きでなくても知っている世界的にも有名な銘醸地。長い歴史に育まれたワイン産地ですが、ボルドーは高級ワインに留まらず、カジュアルに楽しめる価格帯(1,000〜4,000円)の銘柄が今、とても刺激的!

このWINE@マガジンでもこれまでお伝えしてきているように、新世代の造り手たちが、従来にはないアプローチで、モダンかつ斬新なワインを日々産み出しています。

そんなトレンドの中、若い世代のワインビギナーに向けた新特設サイト「mybordeaux.jp」が誕生。ボルドーワインの魅力、飲用機会にあわせた楽しみ方、味わいのタイプなどをわかりやすく紹介し、その日の気分やシーン、予算などにあわせて最適なボルドーワインが、MyBordeaux Selection 50銘柄の中から選べるものになっています。

これを受けて、ボルドーワイン委員会(CIVB)は10月20日に、プレスリリースを発表。その内容をご紹介します。

「私の、あなたの、彼の、彼女の・・・誰にとってもお気に入りのワインが見つかるラインナップ」が、MyBordeaux Selectionのコンセプトです。

クレマン(泡)から、辛口白、ロゼ、赤、甘口白まで、バラエティ豊かで魅力あふれるワインを、気軽に手が出る税込小売価格1,000円から4,000円までのレンジで選出されています。

MyBordeaux Selectionは、一緒に楽しむ料理やシーンの提案も含んでいますので、1年365日、いつでも誰にでもぴったりフィットするワインを見つけることができます。

(1) サステナブル

環境に配慮したブドウ栽培の、第三者機関による認証を得たワイン。オーガニック(有機農法)、ビオディナミ(生力学農法)、テラ・ヴィティス(サステナブル農法)などの認証があります。

(2) フレッシュ&クリスプ

シャキシャキ、ピチピチとした、キレがよく爽やかな飲み口の、辛口白とロゼ、クレマン(泡の白・ロゼ)のワイン。ボディは軽め、酸味はしっかり、樽の風味はおだやか、すっきりタイプです。

(3) スムーズ&フルーティ

樽の風味がおだやかで、フレッシュな果実味が特徴の、軽めの赤とクレレのワイン。口あたりや舌触りは、しなやかで柔らかです。クレレとは、赤とロゼの中間に位置する珍しいタイプを指します。

(4) ディープ&リッチ

堅牢な骨格をもつ、飲み応えのあるワインです。樽風味が感じられる辛口白、ボディが強い赤、豊潤な甘口白があります。全体的に風味が複雑で、飲んだあとに長い余韻が続くのが特徴です。

「あなたらしいボルドーワインの楽しみ方にめぐり逢おう!」をキャッチフレーズにしたこのサイトには、ここでしか見られないMyBordeaux Selectionフルラインナップの紹介が含まれており、訪れた人はその日の気分や味の好み、予算、飲用機会に合うワインを、簡単に選ぶことができる作りになっています。

若い世代のワインビギナーに向けた新特設サイト「mybordeaux.jp」

・ボルドーワインの魅力についての解説

・MyBordeaux Selectionとその4つの新しいカテゴリーの紹介

・飲用機会にあわせた楽しみ方の提案、銘柄のレコメンド

・予算、タイプ、味わいの好みにあわせた銘柄のレコメンド

今後もコンテンツは続々と増えていく予定とのこと。ワイン好きならぜひ一度チェックしてみましょう!

お問い合わせ

ボルドーワイン委員会(CIVB)

info@bordeaux-wines-pr.jp

日本でもおなじみのアメリカ・カリフォルニアのワイン。「カリフォルニア」と一口に言っても、様々なエリアがありますが、最も有名な産地と言えばやはり「ナパ・ヴァレー」になるでしょう。

世界的銘醸地の一つでもあるナパ・ヴァレー。造られるワインも実は多様で、知れば知るほどその奥深さに魅了されます。

カリフォルニアワインの基本について知りたい方は こちら

初心者にも知ってほしい“基本のキ”に始まり、トレンドや最新トピックスもお伝えしつつ、編集部おすすめのワイナリーやワインの紹介、さらに“知っ得情報”までお届けしています。

現地のワイナリーを訪れるのは難しい日々が続く中、ウェビナーをベースとした日本初のナパヴァレー・

「ソムリエやワインエキスパートの資格は取得したけれど、もっとワイン通になりたい!」という方、挑戦してみてはいかがでしょうか?

※NVVによるプレスリリースの内容を、以下に転載します。

photo: NVV

photo: NVV

非営利生産者団体ナパヴァレー・ヴィントナーズ(NVV)は、一般社団法人日本ソムリエ協会の協力のもと、日本初のナパヴァレー・ワインのエキスパート認定プログラムを2021年秋より開始します。ナパ・ヴァレーに関する教育と、ナパワインの普及活動に寄与する人材育成を目的としています。

対象は日本ソムリエ協会の認定資格保有者で、合格者は「ナパヴァレー・ワイン・エキスパート」として認定されます。更に、ソムリエおよびワイン教育に携わる方は、試験の結果に応じて特別認定を受けることができ、最も優れた成績を収めた2名は、ナパヴァレー・ヴィントナーズの教育および普及活動に1年間携わっていただきます。

学習ツールとして、日本初のナパ・ヴァレーのワインに特化したテキストや、3回のウェビナーが提供され、場所・時間問わず学習することができます。

ウェビナー講師は以下の3名が務めます。

・山本香奈氏(NVV公式ワインエデュケーター、G.G.Wine 代表、Wine Shop&Cafe île de colline オーナー)

・岩田渉氏(日本ソムリエ協会理事、THE THOUSAND KYOTOシェフソムリエ)

・小枝絵麻(NVV駐日代表、フード&ワインスペシャリスト)

スケジュールは以下の通りです。

募集開始:2021年9月

ウェビナー:2021年11月

試験:2022年1月

(※一次試験はオンライン。成績上位者対象の二次試験は会場面接。)

プログラムの詳細発表および募集開始は2021年9月を予定しており、NVV日本語ウェブサイトや配信メール、および、日本ソムリエ協会のウェブサイト・配信メール等で案内いたします。

NVVの配信メールをご希望の方は、NVV日本語ウェブサイトのトップページ(中央下のフォーム)よりメーリングリストにご登録下さい。

一般社団法人日本ソムリエ協会について

一般社団法人日本ソムリエ協会は、わが国における食文化に携わる人々の資質の向上と飲料に関する知識の普及、サービス技術の向上、飲食を提供する環境の衛生的確保などに関する事業を行い、これらの事業を通じて、人々に食文化の向上および豊かな食生活を提供し、食文化に携わる人々の社会的な向上をはかり広く社会へ貢献することを目的として設立されました。飲料の普及、公衆衛生の向上に資することを目的とし、ソムリエ等の育成、会員の資質向上のため講習会・研修会・コンクールの開催に関する事業、飲料と食に関する資格認定事業、教材作成・販売に関する事業、普及啓蒙事業、国際ソムリエ協会・各国在日ワイン振興機関との海外交流に関する事業、世界最優秀ソムリエコンクールに関する事業を行います。

ナパヴァレー・ヴィントナーズについて

550ものワイナリーが加盟する非営利生産者団体ナパヴァレー・ヴィントナーズは、1944年に設立されて以来、一貫して最高品質のワインを造ろうと努力してきました。自身の故郷であるナパヴァレーの特別な大地を大切にし、環境活動にも積極に取り組み活動しています。詳しくはwww.napawine.jp(日本語サイト)または www.napavintners.com(英語サイト)をご覧ください。

このニュース・リリースに関するお問い合わせ先

ナパヴァレー・ヴィントナーズ 日本事務所

窓口:若下静 Japan@napavintners.com