そもそも、食べるブドウとワインになるブドウは違うのか、という話ですが、大雑把に結論を言うと、植物学的には分類が違うということになります。

ブドウは、ブドウ科ブドウ属の植物。ブドウ属の下位区分としていくつかの分類がありますが、この食べるブドウとワインになるブドウは違う分類に属します。

分類が違うとブドウそのものは何が違うのか、というところにフォーカスしてそれぞれの特徴を簡単に示しながら、「食べるブドウでワインは造れないの?」「ワインになるブドウは食べられないの?」といった疑問にも答えていきたいと思います。

食べるブドウは瑞々しくておいしい!

私たちが普段食べているおいしいブドウは、どんなフルーツでしょうか?

上の画像は巨峰とシャインマスカットの写真ですが、見た目は、直径2~3cmくらいの球状の粒がいっぱい付いた房、ですね。

黒っぽい紫色や黄緑色、最近は赤っぽい皮のブドウも多くなりましたが、その皮の中に、白っぽい果肉とジュワッと湧き出す果汁があり、その味は、比較的酸味は控えめで、フルーツらしいやさしい甘さがあります。中には、濃厚な甘さの品種もあります。

様々な品種改良のおかげで、食べやすくおいしいブドウが増えました。最近のトレンドは「大粒・高糖度・種なし・皮ごと」のようです。皮ごと食べても、酸っぱさや渋さを感じない、口の中にモソモソ感が残らない、皮の薄い品種が人気のようです。

ワインになるブドウはおいしくない!?

ワイン…特に赤ワインの味を想像すると、ワインになるブドウって、甘さに乏しくて、酸っぱくて、渋かったり苦かったりして、何だかおいしくなさそう、と思われたりします。

でも実は、ワインを造るブドウってかなり甘いんです。品種にもよりますが、「食べるブドウ」よりも糖度が高いこともあります。この高い糖度は、ワインになる際に絶対に必要なモノなのです。

なぜならアルコール発酵は、糖が分解されてアルコールになるからです。糖がないとアルコールは生まれません。15度近いような高いアルコール度数のワインを造ろうと思って、あえて陰干しして水分を飛ばし、糖度を高めたブドウを使って醸造する造り方もあるくらいです。

なので、ワインになるブドウを生で食べても普通においしい。ただ、ワインの味はしません(笑)。きっと、想像通りの“ブドウの味”です。甘くておいしいので、ワイナリーのブドウ畑には、鳥や小動物の“お客様”が度々訪れます。動物の方が、畑の美味しいものをよく知っているのですね。

ただヒトにとっては、おいしいけれど皮が厚くて小粒なので、食べにくいのは否めません。この、食べるのには不都合な特徴が、ワインを造るブドウとしては必要な要素になるのです。

赤ワイン造りに必要なのは糖分、そして分厚い皮と種

植物学的に、ワインになるブドウの種類を、ヴィティス・ヴィニフェラと言います。ヨーロッパ原産のブドウで、やせた土地や乾燥した気候でも育ちますが、逆に肥沃な土壌や雨の多い地域は栽培に向かない品種群になります。ワインでよく見るカベルネ・ソーヴィニヨンやピノ・ノワール、シャルドネやソービニヨン・ブランなどがこのカテゴリーになります。

特に黒ブドウは比較的小粒で、直径およそ1.5~2cm程度。皮が薄紫色で、昔から馴染みのある「デラウェア」の粒の大きさを想像してもらえるとわかりやすいかもしれません。皮も厚みがあり、もちろん種もしっかりあります。色素成分のアントシアニンも豊富なものが多い。成熟して糖度が上がっても、酸度が下がりにくい、という特徴があります。

果汁に占める水分量が比較的少ないのも、特筆すべき点です。なぜなら、食べるブドウ並の水分量があると、できたワインが水っぽくなってしまうからです。

小粒で皮も厚い、ということは、一房当たりの果肉・果汁に対する果皮の割合は、食べるブドウよりも高くなります。水分量が少ないうえに果皮の割合も高いことが、ワイン向きのブドウと言われる所以です。なぜなら赤ワインは、果汁果肉に、果皮や種を漬け込んで色素や味の様々な成分を抽出させるから。

この辺のハナシは、ワインの造り方から見る、色合いと味わい~赤ワイン・白ワイン編でもご紹介しているので、ぜひご一読ください。

ブドウのカベルネ・ソーヴィニヨンは、ワインの香りがするのか

ワインは、品種によって味わいや香りに特徴がありますが、それは“ブドウの時代”からあるものではなく、多くは醸造の過程で出るもの。

カベルネ・ソーヴィニヨンで造られたワインが持つ風味の特徴は、「ブラックチェリーやカシス、西洋杉のような香り」とよく言われますが、そのような香りはブドウ品種のカベルネ・ソーヴィニヨンにはありません。ワインになる過程、熟成の過程の化学変化によって、特徴的な風味が生まれるのです。

なので、目をつぶってブドウを食べても、おそらく品種を当てるのは難しいでしょう(笑)。ただ、カベルネ・ソーヴィニヨンの種に含まれるタンニン量は比較的多い方なので、ワインにも渋みが備わりますが、ブドウを食べた時に誤って種をガリっと噛んでしまうと、文字通り“渋い顔”になりますので要注意です。

「食べるブドウ」からもワインが造られる

ワインになるブドウは、食べにくいけど甘くておいしい。では逆に、普段フルーツとして生で食べるブドウはワインにできるのでしょうか。

とその前に、ワインになるブドウの種類は植物学的に「ヴィティス・ヴィニフェラ」と言いましたが、食べるブドウは主に、ヴィティス・ラブルスカと言います。北米原産のブドウで、果皮が薄く、粒が大きくなりやすい品種群です。糖度が上がりやすく、糖度が上がると酸度は下がる…食べるブドウにもってこいの特徴を兼ね備えていると言えます。

“主に”と言ったのは、現在市場によくある食べるブドウ・・・たとえば巨峰やシャインマスカットなどは、ヴィニフェラ種とラブルスカ種の交配品種がほとんどです。

ヴィティス・ラブルスカは、湿度が高い環境でも栽培が可能で、病気への耐性も高く、まさに日本の環境下でも栽培しやすい品種です。この特徴を継承しつつ、よりおいしいブドウを探し求めて品種交配が行われ、新しいブドウが次々と生まれています。

純血のラブルスカ種で言うと、ぶどうジュースでよく使われるコンコードやナイアガラ、昔からなじみのあるデラウェアなどがあります。日本ワインをよく飲む方はお気づきでしょうが、これらの品種、日本ではよくワインが造られています。

ラブルスカ種のブドウからワインを造ると、フォクシー・フレーヴァーと呼ばれる、甘ったるいような、独特な香りが発生します。ワイン生産の伝統国であるヨーロッパでは、この香りが嫌われて、ラブルスカ種からワインが造られることはほぼありません。

ですが、日本人はもともとこれらのブドウを食べていた、もしくはジュースとして飲んでいたからそれほど違和感なく、ワインとしても受け入れられたのかな、と思っています。

もともとブドウが自生していて、のちに人間が加工した

日本最古のブドウの1つである「甲州」。日本ワインの代名詞的品種でもあり、日本の固有品種です。長らくその出自が不明であった「甲州」ですが、実は、ヨーロッパブドウと呼ばれるヴィニフェラ種の一種だと言われています。

しかし日本では、ワインを造る習慣がなかったため「甲州」の栽培が始まって以降「食べるブドウ」という存在でした。

そもそも、加工の目的別に種別が存在するわけではなく、そこにブドウがあって、同じ場所にいた人が、ワインを造ったのか、そのまま食べたのか、はたまたレーズンとして非常食にしたのかジュースにして飲んだのか、というだけのことです。

ヨーロッパでは、ブドウはワインを造る原料という認識なので、ワインづくりに向かない種別のブドウは次第に淘汰されていきました。逆に、ワインを造る文化のなかった日本では、ヴィニフェラ種であっても生で食べていたということです。

植物学的に種類が違えば、それぞれに最適な活用の仕方や栽培環境があるというだけのこと。ワイン造りは8,000年の歴史があると言われていますが、今から8,000年ののちにはどうなるのか。醸造技術の発展で、今よりもっと多様なブドウからワインが造られているかもしれません。

イタリア、フランス、スペイン、アメリカ、オーストラリア、アルゼンチンに次いで、

イタリア、フランス、スペイン、アメリカ、オーストラリア、アルゼンチンに次いで、

1892年、

1892年、 冒頭で、中国は2020年時点で世界第7位のワイン生産量を誇ることをご紹介しましたが、その生産量は11,636hl。

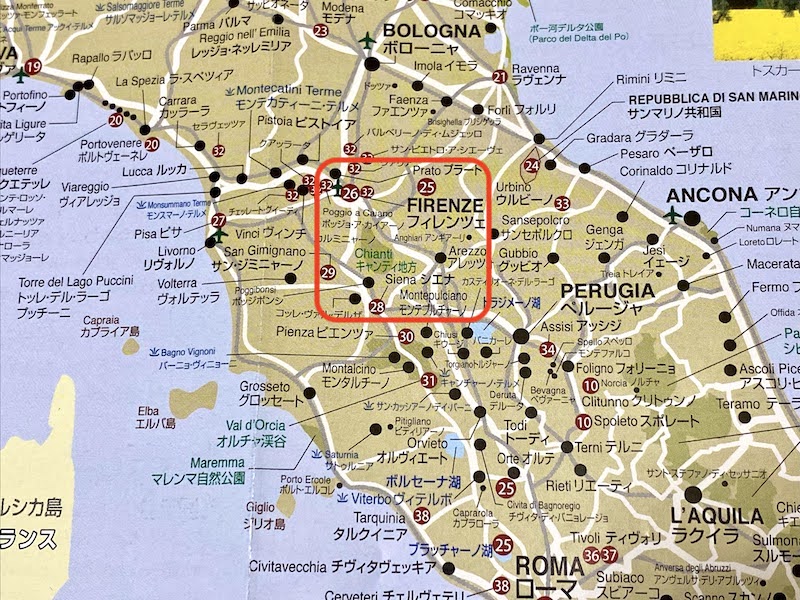

冒頭で、中国は2020年時点で世界第7位のワイン生産量を誇ることをご紹介しましたが、その生産量は11,636hl。 ワインの有名産地と言って思い浮かぶのは、フランスのボルドーや、アメリカ・カリフォルニアのナパ・ヴァレーなどかと思いますが、これらの地域と近しい緯度にあるのが、中国のワイン産地。

ワインの有名産地と言って思い浮かぶのは、フランスのボルドーや、アメリカ・カリフォルニアのナパ・ヴァレーなどかと思いますが、これらの地域と近しい緯度にあるのが、中国のワイン産地。 日本でいえば山梨県の勝沼に近しい存在の山東省煙台(エンタイ)。ワイン造りの歴史もあり生産量も国内トップです。山東省と言えば青島(チンタオ/セイトウ)が有名かもしれませんが、煙台は青島から北東に200kmほど行った山東半島にある港湾都市で、

日本でいえば山梨県の勝沼に近しい存在の山東省煙台(エンタイ)。ワイン造りの歴史もあり生産量も国内トップです。山東省と言えば青島(チンタオ/セイトウ)が有名かもしれませんが、煙台は青島から北東に200kmほど行った山東半島にある港湾都市で、

中国の南部、ミャンマーとの国境沿いにある雲南(ウンナン)省。20世紀初めごろ、フランス人宣教師が入植し、省内のやや西寄りに位置する弥勒(ミロク)でブドウ栽培を始めたのが最初だと言われています。

中国の南部、ミャンマーとの国境沿いにある雲南(ウンナン)省。20世紀初めごろ、フランス人宣教師が入植し、省内のやや西寄りに位置する弥勒(ミロク)でブドウ栽培を始めたのが最初だと言われています。 中国の最西端に位置し、大部分をゴビ砂漠に覆われた地域。新疆(シンキョウ)も、標高が高く昼夜の寒暖差があり、降水量は少ない、ブドウ栽培に適した地域です。

中国の最西端に位置し、大部分をゴビ砂漠に覆われた地域。新疆(シンキョウ)も、標高が高く昼夜の寒暖差があり、降水量は少ない、ブドウ栽培に適した地域です。 首都北京のすぐ隣にある河北(カホク)省の中でも、もっともブドウ栽培に適し、生産量も多いのが沙城(サジョウ)地区です。河北省の北部に位置し、内蒙古との境に近いところにある盆地で、やはり、日照時間の長さと昼夜の寒暖差のある土地。

首都北京のすぐ隣にある河北(カホク)省の中でも、もっともブドウ栽培に適し、生産量も多いのが沙城(サジョウ)地区です。河北省の北部に位置し、内蒙古との境に近いところにある盆地で、やはり、日照時間の長さと昼夜の寒暖差のある土地。 ボルドーワインが大好きな中国は、上記で紹介したどこの産地でも

ボルドーワインが大好きな中国は、上記で紹介したどこの産地でも